第716号 2019 (R1) .12発行

PDF版はこちら

農業と科学 2019/12

「紅秀峰」の大玉生産のための灌水・施肥技術

山形県農業総合研究センター

園芸試験場 園芸環境部

主任専門研究員 安 藤 隆 之

1.はじめに

山形県は平成29年度の果樹の産出額が全国第3位の全国屈指の果樹生産県である。中でもおうとうは山形県の「顔」とも言える品目で,産出額368億円を誇り,全国生産量の76%を占める。

さて,今後,農産物を積極的に輸出していく中で,海外で流通するおうとうは3Lサイズ(直径31mm以上)が多いのに比べ,日本産の果実は大きいものでも2Lサイズである。食味の良さや果実の着色での評価は高いものの,大きさの点で見劣りしてしまうことから競争力が弱い。

このため,「山形県産おうとう」の海外での競争力を高めるため,県育成品種の「紅秀峰」を供試し,3Lサイズを中心とした高品質大玉生産技術開発に取り組み,大玉生産のための灌水・施肥技術について一定の成果が得られたので紹介する。なお,本成果は,革新的技術開発・緊急展開事業(うち地域戦略プロジェクト)「国際競争力強化と輸出拡大のための超大玉オウトウ生産・加工技術開発(H28〜30)」(農研機構生研支援センター)において実施したものである。

2.試験概要

(1)「紅秀峰」の大玉生産のための土壌水分管理指標の構築

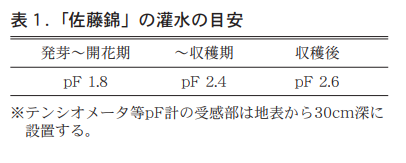

従来,「佐藤錦」の灌水技術については,pF値を指標とした灌水の目安(表1)があるが,「紅秀峰」向けの指標はなく,これまで経験や勘に頼った灌水が行われてきた。実際に「佐藤錦」の灌水の目安に従って灌水を実施すると,収穫期が近づくにつれ葉巻き症状やしおれ症状など,水分ストレスを受ける様相を呈する事が多く,「紅秀峰」では「佐藤錦」より多めの灌水が必要と考えられた。

このため,“ 「佐藤錦」の目安”よりも土壌水分を多めに管理する試験区を設け,60Lポット栽培樹を供試し,土壌水分管理指標を作成し,さらに実際の圃場でも地植えの樹を供試して検証を行った。

(2)「紅秀峰」の窒素施肥方法の改善

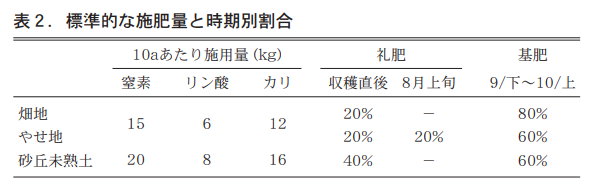

山形県における標準施肥は,年間窒素施肥量15kg−N/10aで,収穫後の礼肥と9/下〜10/上の基肥として分施するのが一般的である(表2) 。ただし,「紅秀峰」は豊産性のため,「佐藤錦」と比較し樹勢がやや弱りやすく,果実肥大が劣りやすくなる。この対策として,収穫後の礼肥の割合を5割に高める施肥を推奨し,これにより,樹勢が維持され,果実肥大も良好となる結果がこれまで得られている。さらに,「佐藤錦」では,収穫直後に年間施肥量の全量を施用した場合,生育や果実品質は同等以上で,増収効果が得られていることから,「紅秀峰」においても収穫後全量施肥法について検討した。

3.試験方法

(1)「紅秀峰」大玉生産のための土壌水分管理(ポット栽培)

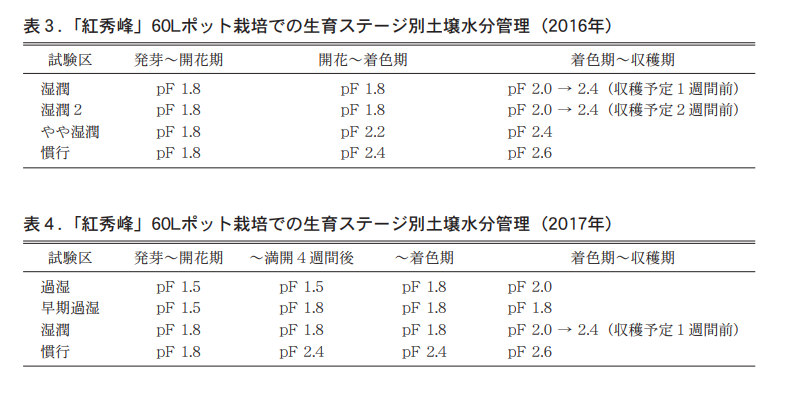

60Lポット栽培の「紅秀峰」(5年生,2016年時点)を供試し,2016年は「佐藤錦」の灌水の目安を慣行とし,生育ステージ別に,それより多めの土壌水分で管理した場合の果実品質を調査した(表3) 。なお灌水は,所定のpF値に達したら十分量の灌水を行った。また,着果管理として,発芽前に,3芽/花束状短果枝に摘芽,満開20日後頃に2果/花束状短果枝に摘果した。

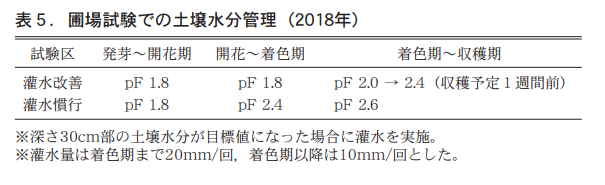

2017年は,新たに土壌水分をさらに潤沢に管理する区を加え(表4) ,果実品質を調査した。なお,2017年は,発芽前に2芽/花束状短果枝に摘芽し,満開20日後頃に満開2果/花束状短果枝に摘果を実施した。

(2)作成した「紅秀峰」の土壌水分管理(圃場試験)

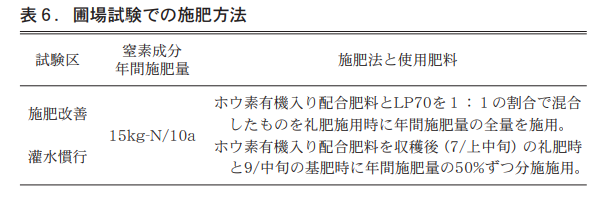

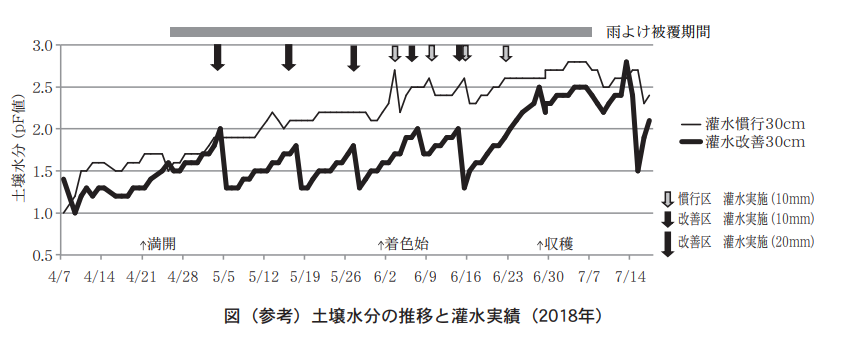

ポット栽培樹での試験結果を検証するため,2017年から圃場に地植えしている「紅秀峰」 /アオバザクラ台21年生樹を供試し,「佐藤錦」の灌水の目安で土壌水分管理を実施した試験区を灌水慣行区,ポット試験で果実品質(肥大)がもっとも良好であった水分管理を灌水改善区として,検証試験を実施した(表5) 。なお,降雨の影響を排除するため,開花期以降,収穫まで雨よけ被覆条件下で試験を実施した。また,着果管理は,発芽前に3芽/花束状短果枝に摘芽を実施し,満開20日後頃に2果/花束状短果枝に摘果を実施した。

(3)窒素施肥法の改善

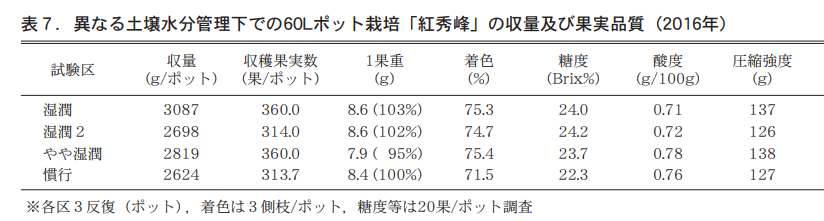

2016年から2年間,場内圃場(細粒褐色低地土)において,20年生「紅秀峰」 /アオバザクラ台(2016年時点)を供試した。年間窒素施肥量を15kg−N/10aとし,収穫後の礼肥割合を50%,9月中旬の基肥割合を50%に分施した区を慣行施肥区とし,収穫後全量施肥した区(以下,施肥改善区と呼ぶ)の生育や果実品質と比較することによって窒素施肥法改善の影響について検討した(表6) 。結実管理等については,灌水試験と同様である。

4.試験結果

(1)「紅秀峰」大玉生産のための土壌水分管理(ポット試験)

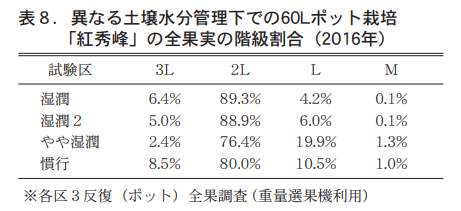

慣行区( 「佐藤錦」の灌水の目安)より土壌水分を多めに管理した区では2L以上の果実の割合が増加し,特に,2016年の試験区の中では最も土壌水分を多めに管理した湿潤区で最も割合が高く,糖度も慣行区より高かった(表7) 。なお,いずれの区も一果重以外の果実形質(着色や圧縮強度)に大きな差はなく(表8) ,「紅秀峰」は「佐藤錦」より収穫期まで土壌水分を多めに管理することが重要と考えられた。

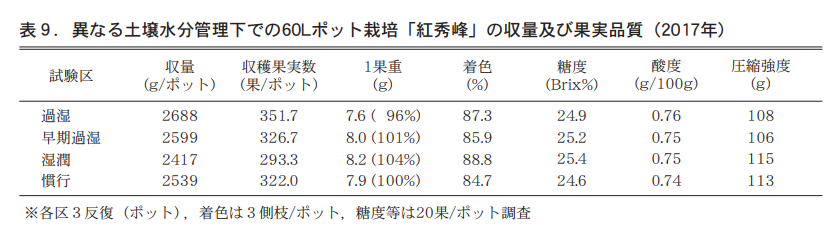

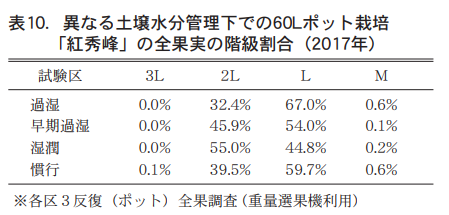

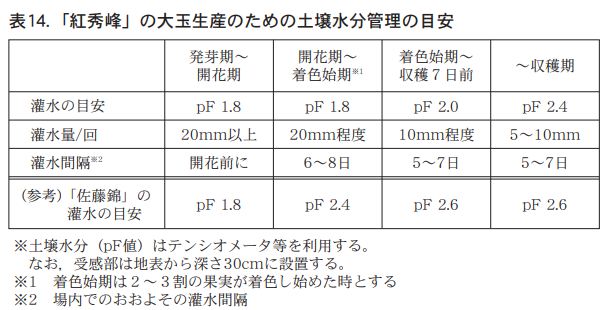

2017年は,2016年に最も良好な結果が得られた湿潤区,さらに土壌水分をより多めに管理する区を設けたが,前年同様に,湿潤区で2L以上の果実割合が最も高かった(表9) 。なお,満開4週間後まで土壌水分を多く管理しすぎると,逆に果実肥大が劣る傾向であり,土壌水分が過剰になったことで根の活性が劣ったことが原因であると推察された。2016年同様,果実の大きさや一果重以外の果実形質はほぼ同様であった(表10) 。なお,2018年にも追試験を行ったが,2017年と同様の結果であった(データ省略) 。これら2カ年の結果から,「紅秀峰」の大玉生産には,発芽〜着色期まではpF1.8,着色期〜収穫1週間前まではpF2.0,その後はpF2.4とする土壌水分管理が適すると考えられた。

(2)圃場での土壌水分管理指標の検証(灌水処理試験)及び窒素施肥法の

改善試験(施肥処理試験)

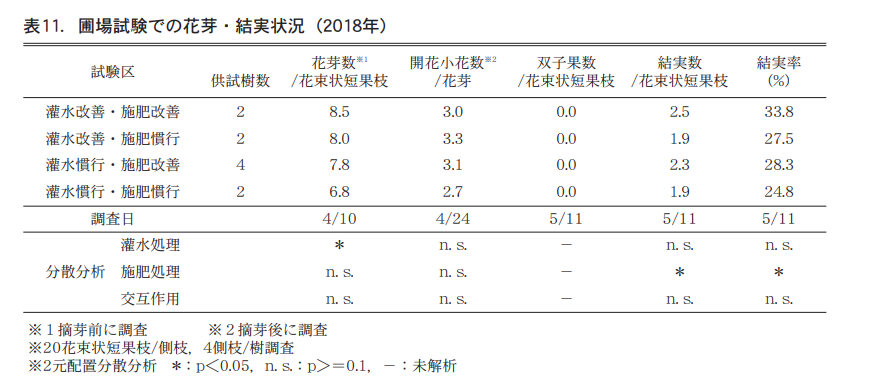

園芸試験場内圃場「紅秀峰」 /アオバザクラ台22年生樹(2018年)において灌水改善処理および施肥改善処理を組み合わせて行った。その結果,花束状短果枝あたりの花芽数は慣行区より多めの灌水を行った灌水改善区で 多く,灌水の多少による影響が見られた(表11) 。結実率については,収穫後に全量施肥を行った施肥改善区が高く,花束状短果枝あたりの結実数が多かった。

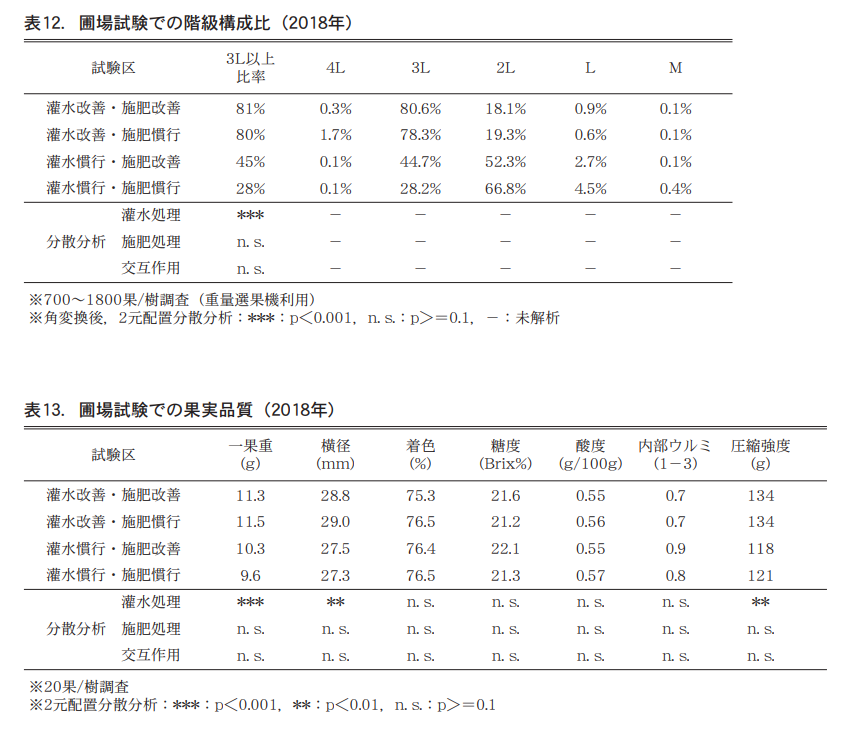

果実肥大状況は,着色期以降に灌水改善区と灌水慣行区の果実横径の差が大きくなり,収穫期まで一定の土壌水分を確保した方が後半まで肥大が継続する傾向が見られた(データ省略) 。実際の1樹あたりの3L以上の果実割合は,灌水改善区で80%以上と高く,灌水慣行区より30%以上高かった(表12) 。果実の大きさ以外の果実形質については,灌水改善区の果実の圧縮強度が高くなったが,その他は同等であった(表13) 。また,現地圃場でも同様に水分管理を実施したが,その結果も同様であった(データ省略) 。一方,果実肥大や果実の圧縮強度に対する施肥改善の影響は見られなかった。

なお,生育については,施肥2年後までの結果であるが,灌水処理試験,施肥処理試験とも,新梢長や葉の大きさ等に及ぼす処理の影響は慣行区と同等であった(データ省略) 。

5.まとめ

「紅秀峰」の大玉生産には施肥改善による影響は見られなかったが,灌水改善の効果が非常に高かった。したがって「紅秀峰」では,「佐藤錦」の灌水の目安より収穫期まで土壌水分をやや多めに灌水し,pF値を基準に表14の指標により灌水管理することが重要であることが明らかになった。また,「紅秀峰」への収穫後全量施肥法は,結実率が向上し,樹体生育は慣行施肥(礼肥と基肥,それぞれ50%ずつの分施)と同等であり,施肥の省力化に有効であると考えられた。

農業活動と温室効果ガス排出削減

東 北 大 学 名 誉 教 授

齋 藤 雅 典

1.プラネタリーバウンダリ

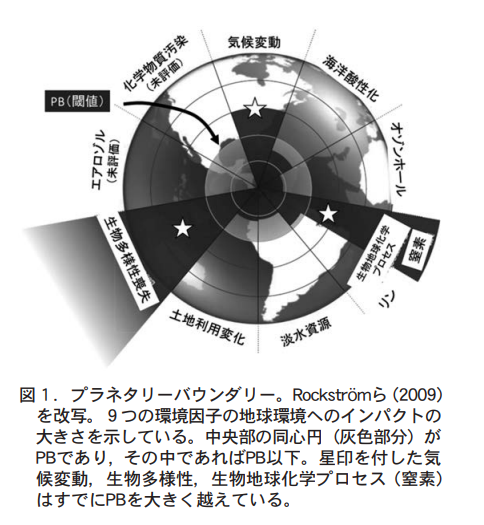

Rockströmらが2009年にNature誌にプラネタリーバウンダリー(Planetary boundaries,以下PBと略)のコンセプトを紹介して,ちょうど10年になる。PBとは,有限な地球というシステムの中で,人類の持続的な開発が可能な環境容量を示したものである。すなわち,人類の活動が閾値であるPBを越えてしまった後には「不可逆的かつ急激な環境変化」の危険性があることを示している。

すでに1960年代に「宇宙船地球号」という言葉で人類は地球という閉鎖システムの中で化石エネルギーを使いつづけ,汚染をまきちらしている問題点が指摘された。さらに,ローマクラブが「成長の限界」で地球資源の限界を指摘し,「人口増加や環境汚染などの現在の傾向が続けば,100年以内に地球上

の成長は限界に達する」と警鐘を鳴らしたのが1972年であった。その後,地球温暖化の問題が顕在化し,IPCCが設立されたのが1988年。地球の資源の有限性と閉鎖システムである地球の環境汚染,さらに人間活動の地球気象システムへの影響まで,過去半世紀以上にわたって,地球環境問題と人類の持続的な開発の調和の問題が論議され研究が進められてきた。数々の提言は種々の政策にも反映されてきているものの地球環境問題は深刻さの程度を増している。

冒頭に引用したPBの論文では,地球環境に関わる主要な9つのプロセスについて現状を解析し,気候変動,生物多様性の欠如,生物地球化学的プロセス(窒素およびリン)がすでにPB,つまり地球環境にとって不可逆的な変化をもたらす閾値を越えていた(図1) 。各種のモデルに基づく計算により閾値以下であれば,地球システムの中の補償作用によって不可逆的で急激な変化を起こらないだろうと考えられているが,PBを越えてしまった現在,いったいどのような事態が生じるのであろうか。

本稿では,10年前のPBですでに閾値を越えていると指摘され,この10年の間にさらに問題が深刻化している「気候変動,特に温室効果ガス」について,それらと農業活動との関わりについて,食料の生産と消費のライフサイクルの視点から述べてみたい。

2.ライフサイクルアセスメント(LCA)

環境問題は地域レベルから地球レベルまできわめて多岐にわたっており,ある環境負荷を削減するために導入した技術が,他の負荷を増大させるというトレードオフもしばしば起こる。こうした多岐にわたる環境負荷を,製品やサービスのライフサイクルを通してトータルに評価するために,ライフサイクルアセスメント(LCA)手法が開発され,各種産業における環境影響評価のための一般的ツールとして普及している。

ライフサイクルアセスメント(LCA)とは,製品が原材料から製造され,それが使用(消費)され,廃棄されるまでのライフサイクルを通じて,投入されるエネルギー,資材,排出される廃棄物の種類や量を網羅的に調査し,それに基づき,この製品が環境に及ぼす影響を分析・評価する手法である。LCAは工業製品を対象に発展してきたが,農業関係においても環境保全型農業の評価ツールとしてのLCA手法に期待が集まり,その後,生産現場のみならず,農産物の流通・加工など含めたフードシステムのLCAへと研究は国内外で展開してきている。

3.温室効果ガス

温室効果を示す主要なガスとしてCO2,CH4,N2O,各種フロン類などがある。特に,化石燃料の燃焼に由来するCO2は,地球温暖化を引き起こす主たる原因としてその排出削減が進められている。一方,CO2は,森林の伐採など土地利用変化によって土壌有機物や森林バイオマスが分解することによっても放出され,全球的にみるとその量は膨大なものとなる。CH4,N2Oは,主に嫌気的な有機物分解あ

るいは無機態窒素の酸化還元などの生物地球化学的プロセスによって放出され,水田農業,反芻家畜ルーメン,窒素肥料の形態変化など農業活動との関連が深い。IPCCの第4次報告書では地球全体の温室効果ガス排出量のうち約3割が農林業活動に由来するとされている。

2014年,FAOは農林水産業に由来する温室効果ガス排出量が過去50年間でほぼ2倍となり,今のまま対策を講じなければ,2050年には排出量はさらに30%増加すると警鐘を鳴らしている。つまり,気候変動を最小限に抑えるためには,農業分野においても温室効果ガス削減は待ったなしである。

4.フードシステムにおける温室効果ガス排出

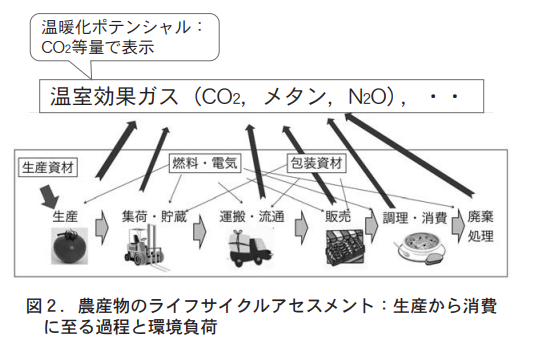

農産物は農業現場で生産され,貯蔵あるいは加工を経て,消費者の元へ届き,そこで消費され,残渣が廃棄される。こうした食品のライフサイクルを通して生ずる環境負荷を調べていくと,食料生産において,どのようなプロセスで温室効果ガスが排出されているかを知ることができる(図2) 。

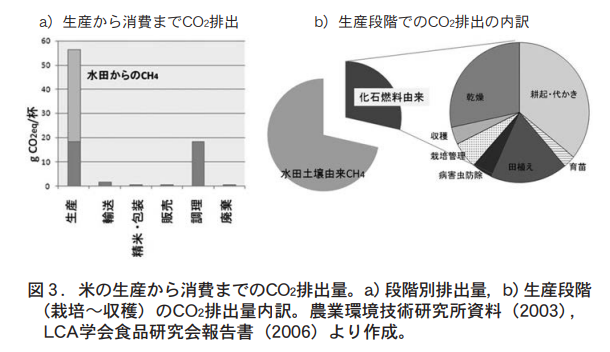

一例として,米の例を示すが,ご飯一杯のためにどのくらいCO2が排出されるかを示したものである(図3) 。なお,CH4やN2Oについては,その排出量に温暖化係数(CH4は21,N2Oは310)をかけてCO2等量として標準化して計算している。化石燃料由来のCO2は栽培と調理で比重が高く,それよりも水田からのCH4排出が温室効果ガスとしては大きい割合を示している。調理でのCO2は炊飯器に使用する電気であり,栽培場面では,肥料・農薬,農業機械の燃料などである。栽培場面の内訳を示した図によると,耕起・代かき,田植え,収穫・乾燥という作業のための化石燃料と電気の占める比重が大きく,肥料・農薬の製造に関わる部分は栽培管理の中にまとめられており,それほど比重は高くない。

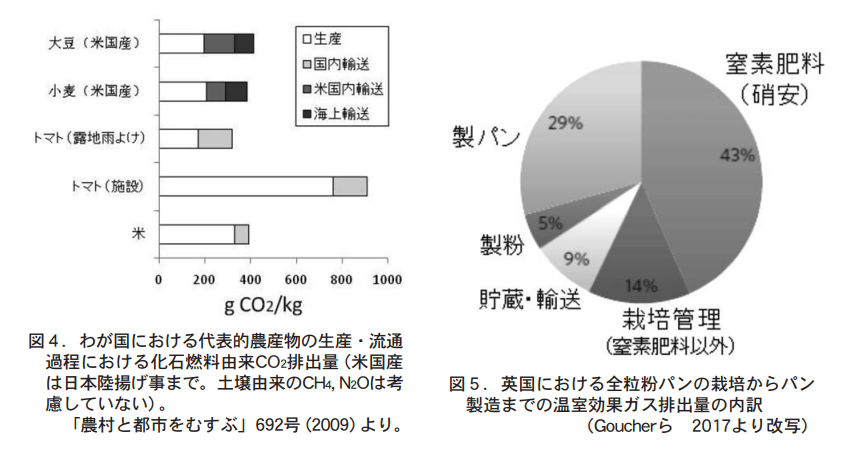

他の作物について,生産・流通のCO2排出量の比較を図4に示した。施設栽培では暖房に燃料を使用するのでCO2排出量は大きく,海外からの輸入作物については輸送に伴うCO2排出量の割合が相対的に大きくなる。この図に示していないが,国内産のコムギでは栽培が集約的であり,収穫後の乾燥(コムギ)などに多大のエネルギーを消費しているために,海外産作物に比べてCO2排出量が低いとは言い難い状況にある。英国で全粒粉パンのコムギ栽培からパン製造までを調べた例では,温室効果ガスの半分以上が栽培・収穫段階で排出されており,その中では窒素肥料(硝酸アンモニウム20kgN/10a相当,英国では硝安が広く使われている)の製造に由来するCO2排出量が全体の4割以上となっている(図5) 。一般に, 大規模栽培では温室効果ガス排出量に占める肥料の割合は高い。

わが国の稲作の場合は,水田からのCH4放出を削減する取り組み(中干し期間延長など)が,効果的な温室効果排出削減策となるし,施設野菜栽培などでは,加温・冷却のためのエネルギー消費を節減することが温室効果ガス排出削減につながる。一方,英国のコムギのような例では,肥料利用効率の向上,すなわち施肥量削減が,すぐに温室効果ガス排出削減につながる。

5.カーボンフットプリント

個々の食品のCO2排出量をCO2量として包装等に示す「カーボンフットプリント」は,温暖化へのインパクトを「見える」ようにする有効な指標として,国内外で検討が進められてきた。フットプリントとは足跡の意味であり,製品ができるまでにどれだけCO2が排出されているかを示すものである。経済産業省等のプロジェクトを経て,「カーボンフットプリント」の第三者認証制度が整備され,認定された商品についてはCFPマークを付して,商品のライフサイクルを通したCO2排出量が明示されている(図6) 。米,ハム,加工食品など40以上の農産物・加工食品などがすでにCFPマーク認証を得ている。

https://www.cfp-japan.jp/about/

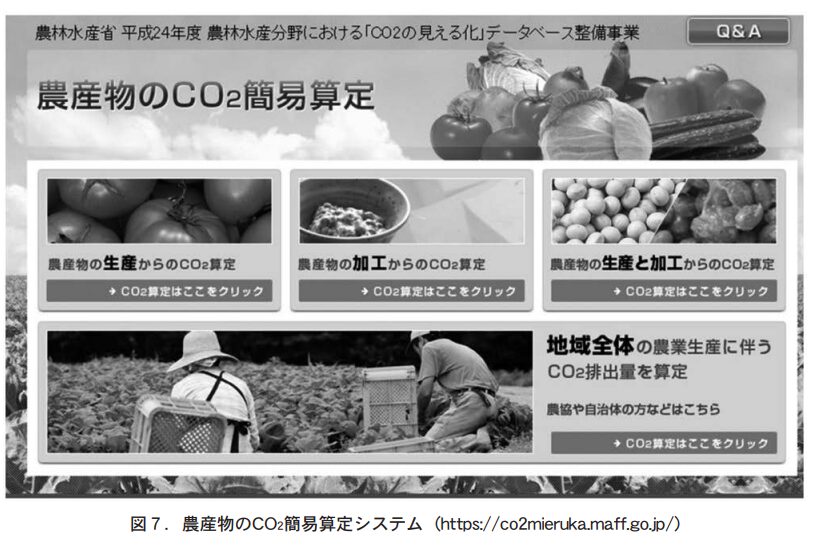

一方,農業生産現場では,生産から流通・消費・廃棄までのライフサイクルの評価よりも,まずは生産段階でのCO2排出量を評価したいという生産者・事業者も多い。そうした要望に応えるために,農水省は,「農林水産分野における「CO2の見える化」ポータルサイト」を設け,生産者自身の営農記録から比較的簡単に農産物のCO2排出量を計算できるようになっている(図7) 。

https://agri-co2mieruka.jp/ このサイトでは各地域の慣行農法によるデータも比較として見ることができる。カーボンフットプリント制度などの「CO2の見える化」の事業が進められるようになって10年近くが経つが,必ずしも普及しているとは言い難い。

いろいろな理由が考えられるが,消費者の理解が進んでいないことに加え,ある程度理解をしている消費者であってもカーボンフットプリントによって消費行動が変化するという訳ではないのかも知れない。また,施設栽培における省エネや大規模栽培における施肥量削減は,経営的にも効果が高いので生産者も積極的に取り組みやすいが,一般の農業生産者や食品加工業者等の場合,温室効果削減への取り組みが販売面などビジネスとしてメリットにつながっていないことが大きいと考えられる。これから,こうした制度をいかに実効性のあるCO2排出につなげていくかが問われている。

6.まとめ

地球温暖化に伴い,栽培の現場では高温による登熟不良や品質低下など深刻な問題が生じており,さまざまな対策技術の開発が進められている。一方,農業生産そのものも温室効果ガスを排出し,温暖化に対して責任のあることも忘れる訳にはいかない。フードシステム全体としてのCO2排出をみてみると,生産(栽培〜収穫)段階の負荷の割合が大きいので,そのための対策(肥料・農薬・燃料の効率的利用による使用量削減など)が重要なことは言をまたない。

一方,PBの中で挙げられている生物地球化学的プロセス(窒素,およびリン)とは,窒素およびリンという主要栄養塩類の生物地球化学的な循環量のことであり,農業,特に肥料の使用と切っても切れない関係にあるので,窒素についてはいずれ稿をあらためて考察したい。昨年,フードシステム全体として,どうすれば温室効果ガスなどの環境負荷をPB以下へ削減できるか,を検討した論文がNature誌に発表された(Springmannら,Nature 562: 520-524, 2018) 。施肥効率向上などの技術的対策,食品ロス削減,肉食から菜食への移行などのシナリオを想定し,環境負荷を推定したところ,いずれの方策でも環境負荷をPB以下に抑制することは困難であった。

これらの対策を平行して相乗的な効果を期待しなければ目標達成は難しいという。この論文は地球レベルでの論議であるが,わが国の農業とフードシステムについても,同様に,複眼的視野をもってさま

ざまな対策を平行して行っていく必要がある。

2019年本誌既刊総目次

<1月号>

§コストを抑えて安定生産

ジェイカムアグリ株式会社生産管理本部長 望 月 弘 道

§リン酸が蓄積した半促成トマト栽培圃場における全量基肥栽培技術の開発

愛知県農業総合試験場園芸研究部 野菜研究室

佐 藤 広 幸

§新型被膜でコーティングされた水稲一発肥料Jコートの実用性の検討

静岡農林技術研究所 水田農業生産技術科

松 永 真 白 鳥 孝 太 郎

(現 静岡県庁畜産振興課 畜産技術班)

<2月・3月合併号>

§トマトの紐栽培−肥効調節型肥料の紐上置き肥−

桝 田 正 治(元 岡山大学 自然科学研究科)

§化学肥料の登場から現在,そして未来

−化学肥料が果たしてきた役割−

ジェイカムアグリ株式会社 北海道支店

技 術 顧 問 松 中 照 夫

<4月号>

§体内における硝酸塩類の動向と働きについて

ジェイカムアグリ株式会社技 術 顧 問 柴 田 勝

§カリ施肥による玄米中放射性セシウムの吸収抑制

対策と避難指示区域における農業復興に向けた取り組み

福島県農業総合センター 浜地域農業再生研究センター

齋 藤 隆

<5月号>

§被覆尿素肥料(Jコート)を用いた水稲の生育収量と被膜の崩壊程度

元福島県農業総合センター 会津地域研究所

専 門 員 川 島 寛

§中国吉林省における水稲MEISTER肥効試験(第1報)

秋田県立大学 名 誉 教 授 佐 藤 敦

<6月号>

§中国吉林省における水稲MEISTER肥効試験(第2報)

秋田県立大学 名 誉 教 授 佐 藤 敦

§葉菜類(コマツナ・ホウレンソウ)におけるリン酸減肥指標

岐阜県農業技術センター 土壌化学部

専門研究員 和 田 巽 <7月号>

§積雪地域のナシ栽培における緩効性肥料入り

BB肥料を用いた基肥・礼肥同時施肥技術の確立

京都府農林水産技術センター 農林センター丹後農業研究所

山 口 俊 春

§小麦に対する肥効調節型肥料「麦追肥大名」による子実タンパク質向上

熊本県農業研究センター 生産環境研究所

研 究 員 門 田 健 太 郎

<8月・9月合併号>

§冠水の時期と時間ならびに湛水後の液肥

かん注処理がレタスの生育,収量に及ぼす影響

兵庫県立農林水産技術総合センター 淡路農業技術センター 農業部

主任研究員 中 野 伸 一

§ゴルフ場で起きているサッチの問題と

CDU入り肥料の芝生サッチ分解効果試験

一般財団法人関西グリーン研究所 所 長 森 将 人

<10月号>

§見えないものを見る科学〜農学分野への応用〜

福島大学 農学群 食農学類 教 授 平 修

§静岡県における柑橘一発施肥体系の取組みについて

JA静岡経済連 みかん園芸部 柑橘果樹課

<11月号>

§地域住民による公園樹木の施肥管理

齊藤秀幸1・菅原心也1・沓沢ミエ子2由利真人3・橋本大樹4・辻 信一5

(1宮城大学・2つばめの杜公園管理会・3山元町役場 4山元復興ステーション・5神戸まちづくり研究所)

§施設園芸におけるスマート農業を支える地上部管理と地下部管理の統合的制御

農業・食品産業技術総合研究機構

野菜花き研究部門 岩 崎 泰 永

<12月号>

§「紅秀峰」の大玉生産のための灌水・施肥技術

山形県農業総合研究センター 園芸試験場 園芸環境部

主任専門研究員 安 藤 隆 之

§農業活動と温室効果ガス排出削減

東 北 大 学 名 誉 教 授 齋 藤 雅 典

§2019年本誌既刊総目次